LA TURCHIA NELLA MORSA DI RUSSIA E NATO

INTRODUZIONE

Nel complesso panorama geopolitico di cui siamo spettatori, la Turchia è un importante attore che sgomita per sedersi ai tavoli che contano. Ankara non è l’ultima arrivata sullo scenario internazionale, tutt’altro: figlia di quello che fu l’Impero Ottomano, oggi ne raccoglie (con spirito diverso) il testimone. Il dettame del Paşa (Pascià) Mustafa Kemal Atatürk è stato completamente riformulato da Recep Tayyip Erdoğan. Difatti, proprio l’attuale Presidente ha saputo leggere e canalizzare in maniera tatticamente perfetta i moti e le istanze del popolo anatolico. Il parterre socio-politico che oggi si trova in Turchia emerge da un periodo “catartico” nel quale il popolo turco ha compiuto un passaggio cruciale, ponendosi come leader del panislamismo e, allo stesso modo, come capofila di tutte quelle popolazioni di cultura e lingua turca. Non è difficile sentire dalla narrativa di Ankara ideologie “turcocentriche” risvegliate in virtù di antichi legami storici, politici, sociali e quindi culturali.

In funzione di quello che il governo turco deciderà di essere, oggi più che mai, occorre capire ed anticipare le mosse di uno dei protagonisti più importanti del Medioceano. Sebbene attualmente la Turchia sia un membro della NATO – con il secondo esercito più grande dopo quello USA -, lo stesso Erdoğan non ha mai fatto mistero di avere simpatie e visioni più ampie, spesso tendenti ad est della “cortina”. Va anche detto che questo atteggiamento cinico ed opportunista ha fatto comodo alle politiche statunitensi, che altrimenti non avrebbero mai permesso un tale approccio, ma bisogna capire fino a quando potrà reggere un impianto del genere e, soprattutto, se reggerà alla luce dei fatti del 7 ottobre.

Ancora una volta, infatti, sebbene USA e Turchia indossino la stessa casacca, sembra che il presidente turco non voglia abbandonare la causa palestinese (leggasi porre un argine ad Israele). Nell’intricata partita che in questi momenti si gioca nelle cancellerie di tutto il mondo, Erdoğan sarà capace di mantenere la credibilità innanzi ai propri elettori/sudditi, ricevere la fiducia dalle petrol-monarchie del Golfo e farsi accettare dagli alleati della NATO oppure si avvicinerà alla galassia russa?

NEO-OTTOMANESIMO

La visione che la Turchia ha di sé affonda le radici in un’ideologia imperiale che (stantia per noi occidentali) ha ragion d’esistere nella retorica politica anatolica. Nel dettaglio, sebbene sia evidente che l’Impero Ottomano (il grande malato, per i più) non sia più l’attore titolato a rappresentare gli interessi della regione nel mondo, non significa che la proiezione di un passato immaginifico non abbia diritto di aleggiare nuovamente nei retropensieri della classe dirigente turca. Se al sogno lucido si aggiunge anche una politica estera (vicina e lontana) quanto mai cinica e machiavellica (modus agendi solo sulla carta rimasto di fattura italiana), l’obbligo di pensare in grande diventa cogente.

Il presidente turco è riuscito a percepire le tensioni morali e spirituali di un popolo che, lungi dall’assimilazione col vicino arabo, ha deciso di subirne uno dei più grandi prodotti, l’Islam, per farsene maestro e fido portavoce. In questo contesto, ampio e frastagliato, si incuneano molteplici aspetti di fondamentale importanza. La Turchia oggi non può che comportarsi come sta facendo, se vuole entrare nel club delle potenze che contano.

Il primo aspetto riguarda la partita con il vicino persiano. La volontà turca di imporsi come protagonista assoluto nella regione (ovvero come paese a maggioranza sunnita) lo porterebbe allo scontro/incontro con la Repubblica Islamica e, poi, scoprirebbe una serie di dossier roventi, alcuni dei quali riguardano: la gestione della questione curda, il finanziamento a Daesh, l’opportunismo sulla questione palestinese, la sponsorizzazione dell’Azerbaijian a detrimento degli interessi armeni. Ognuno di questi aspetti appena citati vedrebbe un forte risentimento iraniano, dunque potrebbero verificarsi possibili frizioni nello scacchiere regionale allargato.

La seconda valutazione riguarda l’agenda scritta con i Paesi della penisola arabica, Arabia Saudita, Bahrain, Qatar, Oman, Yemen, Emirati Arabi Uniti e Kuwait. In questo caso, Erdoğan si trova, da una parte, a gestire le mire provenienti dal Golfo che, in chiave clientelare, vorrebbero una Turchia soggetto attivo in ambito di triangolazioni finanziarie per favorire la causa palestinese (ad esempio) e, dall’altra, il colosso americano che prova ad imporle una politica più occidentalmente orientata. Proprio l’ultimo aspetto è quello che riguarda la cruenta gestione del confine con i curdi e la parallela “vicinanza” al Daesh (attore destabilizzante sorto nelle terre siro-irachene).

In terzo luogo, il cinismo turco, spaventosamente ignoto alle diplomazie europeo-mediteranee (ossimoro in termini ma tristemente reale) spiazza e mette in fuorigioco noi “corretti benpensanti” della parte giusta del mondo. Nello specifico, ad una profonda e pervasiva presenza turca nel Mediterraneo (orientale per ora) non è corrisposta, in termini organici e continuativi, un’altrettanto valida contromisura sud-europea. Senza scomodare le famose dottrine della Mitteleuropa, si deduce con estrema facilità che l’Europa continentale a trazione franco-belga-tedesca non può avere la stessa agenda di un’Europa (in potenza) marittima come quella ispanico-italiana-greca, ad esempio. In questa breccia concettuale, la Turchia si è inserita, sapendo captare la défaillance brusselliana imponendosi come padrone di una parte di quello che pochi anni fa era il “Mare Nostrum”.

IL CONFLITTO IN SIRIA

Se prima del 2011 la politica estera turca in Medio Oriente si era ispirata alle locuzioni “niente problemi coi vicini” e “profondità strategica” – idea secondo cui l’eredità religiosa e culturale turca abbraccerebbe tutti i Paesi vicini –, con la Siria coinvolta in una sanguinosa guerra civile si presentarono per il Rais possibilità mai paventate prima.

A partire dal 2012 la strategia di Ankara si indirizzò verso un maggiore e più aperto supporto al sunnismo moderato, cavalcando l’onda delle primavere arabe che stavano via via sovvertendo lo status quo ante, e ciò al fine di divenire punto di riferimento per la Regione.

Gli Stati Uniti appoggiarono di buon grado la nuova linea moderata e filo-occidentale, ma, con l’inasprirsi del conflitto, interessi che prima parevano coincidenti iniziarono a divergere: la Turchia, dato il crescente numero di siriani rifugiati nelle regioni di Şanlıurfa e Gaziantep, si ritrovò presto sull’orlo di una crisi umanitaria e sociale. L’amministrazione Obama si mostrò riluttante ad un nuovo intervento in Medio Oriente dopo gli insuccessi in Iraq e Afghanistan e, per di più, fu ostacolata in sede ONU dai continui veti della Russia, alleata di Assad. Si dovette così ripiegare su azioni mirate, volte solo a respingere l’avanzata dello Stato Islamico e controllare gli Hezbollah libanesi, nemici di Israele, che avevano sposato la causa di Bashar al Assad.

In questo caotico miscuglio di interessi e fazioni, un ruolo fondamentale è stato ricoperto dall’ Esercito di Liberazione Siriano, composto da disertori e ribelli tratti dalle fila del regime e supportati da Recep Tayyip Erdoğan – spinto dall’ambizione, a conflitto terminato, di farne i nuovi leader della Siria. Nell’estremo nord-est del Paese, però, un altro attore ha mosso le proprie pedine: trattasi delle milizie curde siriane, in parte provenienti dalle fila del PKK – organizzazione che la Turchia annovera tra quelle terroristiche – e in parte legate a Masoud Barzani. L’intento? Creare una regione autonoma, sul modello del Kurdistan iracheno, anche in Siria.

La scelta di Assad di rinunciare ai territori settentrionali, de facto favorendo i piani indipendentisti curdi, ha posto una croce su ogni possibilità di accordo tra Governo siriano e Rais, determinato più che mai ad allontanare qualsiasi minaccia dai propri confini. Il problema curdo in Turchia va a intaccare lo stesso fulcro del pensiero nazionalista turco, stridendo con il concetto di identità religiosa, culturale e territoriale portato avanti da Ankara per più di un decennio e riferito non solo all’Anatolia, ma a tutti gli ex territori ottomani circostanti. Quelli che Ankara chiama “turchi delle montagne che hanno perso la loro lingua” sono un pericolo che deve essere epurato, a qualunque costo1.

La NATO rimase ferma nel supporto al PYD, all’YPG e al PKK per sconfiggere ISIS, nella speranza di stabilire – forse con piena coscienza – un caposaldo occidentale nella Regione. Con uno scenario così tratteggiato, il Presidente Recep Tayyip Erdoğan fu costretto a cercare un nuovo alleato per bilanciare le forze in campo.

La scelta ricadde sullo Stato Islamico: già nel 2015, in una conferenza stampa a Mosca, il Ministro della Difesa esibì numerose immagini satellitari ritraenti colonne di camion cisterne turche che attraversavano il confine turco-siriano. Qualche anno dopo, WikiLeakes pubblicò più di 57.000 e-mail che dimostravano il coinvolgimento della famiglia Erdoğan nella vendita di petrolio proveniente da pozzi sotto il controllo dello Stato Islamico. Così facendo, veniva garantita ai fondamentalisti islamici un’indispensabile fonte di sostentamento economico, unico strumento per finanziare l’avanzata delle truppe verso sud-ovest e portare avanti la proxy war contro i curdi.

Sia chiaro: Ankara non ha niente in comune con ISIS, né culturalmente né dal punto di vista religioso. Non ne condivide gli ideali o i metodi, ma all’occhio turco i curdi costituiscono una minaccia ben più grave, che deve essere eliminata prima che possa espandersi.

L’intervento indiretto nel conflitto apparve fin da subito insufficiente: così, nel 2019, venne lanciata una terza e ben più massiccia offensiva nel nord-est della Siria. Nome in codice: Peace Spring. L’obiettivo, come spiegato dallo stesso Presidente turco all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, era creare una safe zone, una zona cuscinetto larga 120km e profonda 30km in territorio siriano, così da impedire qualsiasi possibile insediamento curdo nei territori antistanti Kobane, Tel Abyad, Ras al-Ain e Quamishil. Contando sulla ormai prossima sconfitta dello Stato Islamico, e di conseguenza sull’allontanamento dalla Regione delle truppe statunitensi ivi dislocate, il Sultano ottenne, de facto, un nulla osta dall’Amministrazione Trump per il lancio dell’operazione – a discapito del PYD, abbandonato a sé stesso e alleato, paradossalmente, solo di quell’Assad contro il quale si era ribellato.

Fonte: Kurdistan24.net, Erdogan challenges US on northeast Syria, Israel

(Photo by Don Emmert / AFP)

NUOVI SCENARI EMERGENTI DAL CONFLITTO IN NAGORNO-KARABAKH

Il ruolo ricoperto dalla Russia nel mai sopito conflitto in Nagorno-Karabakh presenta sostanziali differenze rispetto ad altri precedenti legati alle ex repubbliche sovietiche – come Cecenia o Ucraina. Nel caso di specie, il Cremlino, per difendere i propri interessi politici, economici e commerciali, ha assunto una posizione più “diplomatica”, favorendo il rappacificamento tra Armenia e Azerbaijan piuttosto che parteggiare apertamente per l’uno o per l’altro. Per Mosca, riuscire in questo intento avrebbe significato rafforzare la propria influenza nel Caucaso, ponendosi quale centro di potere nella Regione; non a caso il Presidente Vladimir Putin si è più volte opposto all’invio di truppe di peacekeeping, avanzato da varie organizzazioni internazionali. Si rimarcava l’egemonia russa attraverso l’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO), nonché tramite il dispiegamento delle proprie forze armate e di osservatori sui territori di confine – evento, quest’ultimo, che ha irritato non poco il Presidente azero Ilham Aliyev, turbato dalla presenza russa su territori riconosciuti internazionalmente come azeri.

I tentativi di Mosca di sopire le mire belligeranti azere si sono così limitati, negli ultimi anni, a concessioni di tipo commerciale ed economico, soprattutto nel campo dello sviluppo infrastrutturale. Con Putin impegnato a respingere la controffensiva ucraina, Baku, forte del supporto anche militare turco, ha correttamente valutato la concreta possibilità di riottenere impunemente i tanto ambiti territori.

Nel corso dell’ultimo ventennio anche la Turchia si è mossa, seppur silenziosamente, per consolidare le proprie relazioni diplomatiche nella Regione: mediante la collaborazione con ambo le parti per mantenere aperti i canali diplomatici, ma anche attraverso l’invio di armi e munizioni per sostenere lo sforzo bellico azero. Alla base delle posizioni turche in politica estera soggiace l’assunto secondo cui l’Occidente presto non sarà più La superpotenza, lasciando spazio ad un panorama ben più multipolare. Ankara non solo ambisce a diventare fulcro della “nuova Europa’’, ma intende porsi quale crocevia dei rapporti tra Oriente – nello specifico la Russia, ma ancor di più la Cina – e Occidente. Imperativo, allora, sarà estendere il proprio controllo, principalmente attraverso strumenti di soft power, su tutte quelle nazioni – ex repubbliche sovietiche – situate nel sud del Caucaso.

Fonte: Il Sole 24 Ore, In Nagorno-Karabakh inizia la nuova politica estera di Mosca

Le mire di Recep Tayyip Erdoğan non si limitano qui: il Mar Caspio, ricco di risorse naturali, è fondamentale per soddisfare i bisogni energetici di un Paese che, ad oggi, dipende soprattutto da Russia, Stati Uniti e Iran. Per di più quest’ultimo, ennesimo amico-nemico del Rais, è concentrato a sua volta ad allargare la propria sfera di influenza sui medesimi territori.

Non è un caso, allora, che il Presidente turco si sia più volte riferito all’alleato azero con la locuzione “una nazione, due Stati”, a rimarcare non solo gli interessi geopolitici comuni, ma anche i legami culturali e linguistici che uniscono Ankara e Baku. La concretizzazione di questa sinergia è rappresentata dalla stipula della dichiarazione di Shusha del giugno 2021, che contiene importanti accordi relativi al cosiddetto Corridoio Meridionale del Gas (SGC). Questo è fondamentale non solo per bypassare il TurkStream – e ridurre le importazioni dalla Russia –, ma anche per rafforzare il potere contrattuale del Presidente Erdoğan nel delicato campo degli approvvigionamenti energetici che interessa l’Europa intera. Il progetto, fortemente voluto e finanziato dalla Commissione Europea, ricomprende il gasdotto del Caucaso meridionale, il gasdotto Trans-Anatolico, ma anche quello Trans-Adriatico (TAP) che riemerge poco distante da Lecce.

Non sorprende allora la scelta del Presidente armeno Nikol Pashinyan di congelare la partecipazione del Paese all’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO), strumento dimostratosi totalmente inefficace nel tutelare gli interessi dei suoi Stati firmatari. Lo scudo protettivo garantito dall’articolo 4 della convenzione, di cui l’Armenia avrebbe potuto usufruire, si è dovuto piegare alla realtà dei fatti: la Russia, che contribuisce nel CSTO per più del 50% del budget alla difesa, non ha dimostrato né la forza, né la volontà di farsi avanti. La produzione industriale, difatti, è interamente concentrata sullo sforzo bellico; in aggiunta, le truppe dislocate in Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldavia e Tajikistan sono state quasi interamente portate sul fronte ucraino.

Come si è più volte asserito, il progressivo indebolimento di Mosca e l’ascesa nel panorama mondiale di un attore ambizioso come il Presidente Erdoğan ha profondamente cambiato i delicati equilibri geopolitici nei territori tra Mar Nero, Mar d’Azov e Mar Caspio; il controllo delle ex repubbliche sovietiche del Caucaso sta scivolando dagli artigli dell’Orso alle zanne del Lupo.

FINCHÉ INTERESSE NON VI SEPARI

Erroneo sarebbe trarre conclusioni affrettate: Russia e Turchia non sono acerrimi nemici. Tra le due potenze vige ormai da anni un rapporto di collaborazione de necessitate.

Dopo il tentato colpo di stato del 2016, il Presidente Putin e il suo omologo turco hanno stretto molteplici accordi commerciali e partecipato ad iniziative diplomatiche e militari congiunte. Si rammentino, a titolo esemplificativo, le azioni delle rispettive intelligence in Siria e Libia, ma anche l’accordo per la vendita dei sistemi SAM a lungo raggio S-400, iniziative proseguite nonostante le numerose crisi che hanno coinvolto le due nazioni – dall’abbattimento per mano turca di un Su-24 russo sui cieli siriani, alle tensioni in Nagorno-Karabakh.

Ancora alla fine degli anni ’90, Ankara e Mosca beneficiavano vicendevolmente dei vantaggi portati dal BSEC, la Cooperazione economica del Mar Nero: la dichiarazione – siglata, tra gli altri, anche da Armenia, Grecia, Azerbaijan e dalla stessa Ucraina – incentiva la cooperazione politica multilaterale ed economica. Forti delle cospicue riserve di petrolio e gas naturale della regione e della posizione strategica – a cavallo tra Oriente e Occidente –, i Paesi firmatari beneficiarono della possibilità d’ingresso nei rispettivi mercati interni, specialmente nella popolosa Russia.

Sulla scia di tali iniziative, nel 2005 veniva anche inaugurato il fondamentale gasdotto Bluestream, che collega i ricchi territori del Caucaso Occidentale all’Anatolia.

Nonostante nel decennio 2008-2018 vi sia stato un sostanziale congelamento dei rapporti – non a caso, anni di conflitti in Georgia e Siria –, dopo il tentato colpo di Stato in Turchia si è assistito ad un progressivo allontanamento di Ankara dal “blocco occidentale”. Sentimenti anti-americani e anti-europei a pulsione crescente – aggravati dalle tensioni religiose in Medio Oriente e dal terrorismo –, le problematiche legate all’accoglienza dei rifugiati e l’ennesimo ingresso negato nell’Unione europea, hanno costretto il Rais a spingersi sempre più verso l’altro lato della “cortina di ferro”.

Il vero collante tra le due Potenze è – e rimarrà ancora a lungo – il settore energetico: i due principali gasdotti, il Bluestream e il più recente TurkStream permettono al Sultano di soddisfare il crescente bisogno di risorse di un Paese non ancora fortemente industrializzato. Inoltre, la già richiamata posizione strategica rafforza e rende appetibile l’aspirazione a diventare un hub energetico indispensabile per l’Europa intera.

Dopo l’escalation militare in Ucraina, la Commissione europea e i singoli Stati nazionali hanno avviato un processo di diversificazione delle forniture di petrolio e gas dalla Russia e, a seguito della distruzione dei due gasdotti NordStream 1 e 2, la via risulta quanto mai obbligata. Rendere la Turchia centro nevralgico della “nuova via del gas” accrescerebbe ulteriormente il potere contrattuale del Presidente Recep Tayyip Erdoğan, rendendolo un alleato più che mai necessario per l’Unione europea. Come nel “gioco delle tre carte”, i Paesi UE potranno continuare a rifornirsi dalla Russia di Putin, affidandosi a un tramite, la Turchia, che garantirà la stabilità degli approvvigionamenti, indebolendo così il ruolo degli Stati Uniti nel Vecchio Continente.

Fonte: middleeasteye.net, Oil and gas pipelines in Turkey

Anche il settore dell’import-export sta traendo giovamento dal conflitto ucraino. Se al 2019 le importazioni dalla Russia ammontavano a un fatturato di 22,5 miliardi di dollari2, il fermo diniego posto dal Rais alle richieste di adesioni al regime di sanzioni nei confronti di Mosca ha portato il dato alla cifra stimata di 58,9 miliardi di dollari3 nel 2022. Il fatturato generale è passato così da 34,7 miliardi nel 2021 a 68,19 nel 2022 – ossigeno puro nei polmoni dell’economia russa, schiacciata dalla guerra.

Si noti, infine, che la Turchia è divenuta meta di rifugio per più di 200.000 emigranti russi. Secondo i dati dell’Istituto di statistica turco, nel febbraio 2022 le vendite di abitazioni ad acquirenti russi sono cresciute del 96%, con un ulteriore aumento del 21% nel mese successivo4.

Lo stesso è valso per più di 1.300 nuove società capeggiate da investitori riconducibili a Mosca, che hanno trovato nell’Anatolia suolo sicuro nel quale continuare a condurre i proficui affari con l’Occidente, aggirando le sanzioni.

Forse la vera attrattiva è, tuttavia, il sistema turco che permette di ottenere la cittadinanza in cambio di investimenti: il programma assicura un passaporto nazionale entro tre o quattro mesi a chiunque investa almeno 250mila dollari in immobili o 500mila in titoli di Stato, società, fondi di investimento o in un conto bancario locale. Anche a seguito delle critiche dell’opinione pubblica nazionale e i dubbi espressi a livello internazionale ad un regime considerato troppo vantaggioso, è al vaglio una modifica della normativa volta ad innalzare le soglie di investimenti sopra citate.

Nonostante si possa – prima facie – ritenere che il rapporto di dipendenza economica, militare e commerciale gravi soprattutto sulla Turchia, non bisogna mal valutare il quadro generale: ad oggi la Russia ha più bisogno di Ankara di quanto essa necessiti di Mosca per mantenere i propri rapporti con il ricco Occidente. L’unico che può permettere un flusso continuo e stabile di risorse, merci e – quindi – denaro, è Recep Tayyip Erdoğan.

Per quanto riguarda la “questione ucraina”, invece, come efficacemente riassunto da Galip Dalay, la posizione turca è “pro-Kiev senza essere apertamente anti-Mosca”5.

Le relazioni bilaterali tra Turchia e Ucraina risalgono, come si è potuto illustrare, a ben prima dello scoppio della guerra: già nel 2019 si riporta l’acquisto di 20 droni Bayraktar TB2, consegnati a Kiev e utilizzati nelle prime fasi dell’avanzata russa. Invero, la fornitura è proseguita e prosegue tutt’ora come parte di un più grande pacchetto di aiuti, che ricomprende droni stealth Kizilelma, BMC Kirpi, giubbotti antiproiettile e ben quattro corvette della classe Ada (che verranno probabilmente consegnate al termine del conflitto)6. Dal 2021, infine, è iniziata su suolo ucraino la produzione su licenza dei TB2.

Fin dalle prime fasi dell’offensiva russa i delegati di Ankara hanno condannato l’aggressione all’Ucraina, votando le risoluzioni ONU contro Mosca. Già nel marzo 2022 Recep Tayyip Erdoğan imponeva il blocco del naviglio russo nello Stretto dei Dardanelli, in applicazione della Convenzione di Montreaux (1936), e contestualmente vietava l’accesso allo spazio aereo turco da parte dell’aeronautica russa, salvo il transito di vettori civili.

Le azioni di Ankara, a metà tra i due contendenti, hanno uno scopo ben preciso: bilanciare l’influenza russa nel Mar Nero e favorire la cooperazione in materia di sicurezza. Tra l’incudine e il martello, Ankara può ambire a divenire una superpotenza nel bacino del Mediterraneo; ciò a patto che le sue controparti si indeboliscano al punto tale da non costituir più una minaccia per il Rais.

Degna di nota è l’analisi di Özgür Ünlühisarcıklı per IAI7: all’incessante proseguire della guerra in Ucraina, si vede allontanarsi la possibilità d’un bilanciamento degli interessi tra NATO e Russia. Presto o tardi, Ankara si troverà costretta a decidere da quale parte schierarsi. Le elezioni statunitensi che vedessero, ad esempio, un vincitore più “isolazionista”, potrebbero portare ad una contrazione nella quantità e nella sostanza dei pacchetti di aiuti all’Ucraina, rendendo più conveniente per la Turchia parteggiare per il Cremlino. Un crollo del fronte e un sostanziale guadagno territoriale per Mosca, di contro, condurrebbero il Presidente Erdoğan a riproporsi come negoziatore per un accordo di pace.

DUE SISTEMI INCOMPATIBILI?

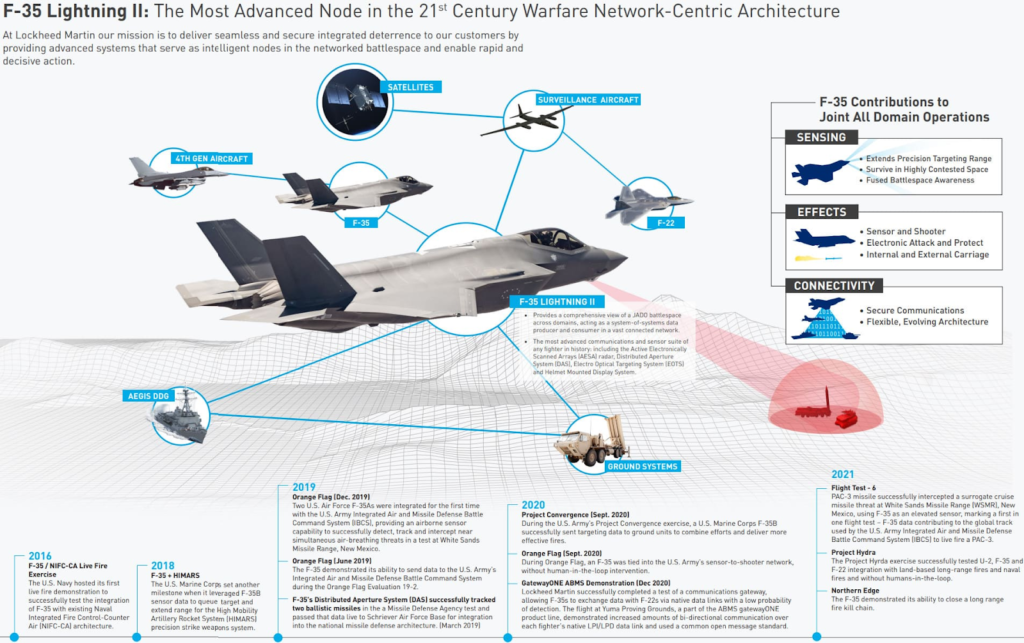

Con il proliferare di sistemi MANPADS e SAM a medio e lungo raggio, la Turchia si trova ormai circondata da Paesi in grado di infliggere seri danni alla componente ad ala fissa e ala rotante del Sultano. I gruppi terroristici in Siria, l’Iran e Israele sono attori capaci di reagire efficacemente alle minacce provenienti dal cielo, nonché dotati di armamenti capaci di attacchi sempre più a lungo raggio. Per questo, Recep Tayyip Erdoğan ha ora più che mai necessità di dotare la propria forza aerea di velivoli con caratteristiche stealth. L’unica opzione disponibile sul mercato, ad oggi, è rappresentata dall’F-35, uno strumento che garantisce, oltre alla bassa individuabilità, caratteristiche networkcentriche che permettono di dialogare e scambiare informazioni fondamentali sui moderni campi di battaglia. Infatti, seppur più lento e meno manovrabile di molti caccia di quarta generazione, il Lightning II è ottimizzato al massimo per scontri beyond-the-visual-range, capacità resa possibile non solo dai più avanzati radar di bordo, ma anche dalla possibilità di comunicare più efficacemente, rispetto a F-16 o F-18, con altre piattaforme come AWACS o radar terrestri.

Fonte: Lockheed Martin

Il piano originale di acquisto del sistema russo dipende prevalentemente dalla necessità di possedere una piattaforma SAM per sopperire alla mancanza di piloti con qualifica combat-ready. Questo implica il dispiegamento degli S-400 in sostituzione della forza aerea, fungendo a tutti gli effetti da filler-gap.

Già nel lontano 2019, come riportato anche da Reuters8, vi era stato un tentato accordo tra USA e Turchia per la vendita di un numero non precisato di sistemi di difesa aerea Patriot, a condizione che non venissero implementati omologhi asset di fabbricazione russa. Il braccio di ferro tra le due potenze, la prima ferma sulle proprie posizioni, la seconda intenzionata a rispettare i contratti siglati con Mosca, si concretizzò in un nulla di fatto: ad oggi Ankara può fare affidamento solo su 4 batterie S-400.

Nonostante le qualità del progetto siano indiscutibili e i risultati raggiunti in Ucraina abbiano dimostrato l’efficacia dell’apparato, sussistono – tuttavia – alcune problematiche che rendono difficile l’armonizzazione dell’apparecchiatura nell’ecosistema difensivo turco e dell’Alleanza Atlantica.

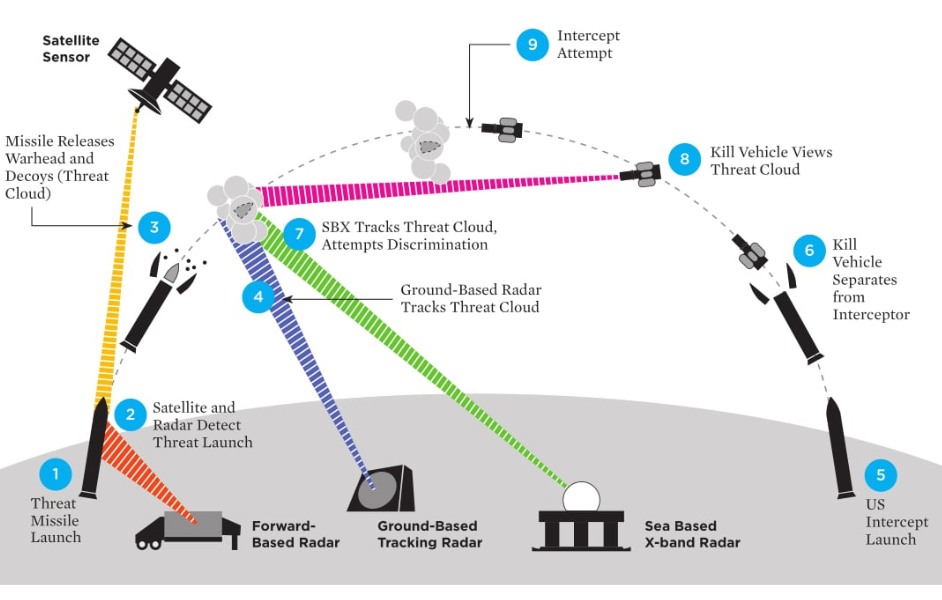

L’ombrello di difesa missilistica della NATO consiste in un complesso sistema multilivello e multi-dominio: sistemi di rilevamento satellitare che identificano le coordinate del lancio e calcolano la traiettoria del booster, radar terrestri, navali e aerei (AWACS) che tracciano la minaccia e condividono le informazioni tra piattaforme e direttamente con l’ Headquartes Allied Air Command di Ramstein (GE), fino all’effettiva neutralizzazione della testata ad opera di Patriot o SAMP/T.

Questo articolato meccanismo si basa sul presupposto fondamentale della capacità di interscambio di dati tra sistemi d’arma, resa possibile dalla comunanza progettuale. L’adozione turca degli S-400 rende più complesso e oneroso – a giudizio degli analisti – garantire un’efficace scudo protettivo9. Ulteriori difficoltà si presentano nell’integrare gli S-400 nel già esistente apparato di comando e controllo turco, quasi esclusivamente di fabbricazione NATO.

Fonte: armscontrol.org, Missile Defense Systems at a Glance

Forse quel che rende davvero F-35 e S-400 incapaci di coesistere nello stesso arsenale sono proprio le peculiari caratteristiche networkcentriche del velivolo, che lo rendono più vulnerabile ad attacchi cyber. L’intero progetto Lightning II è stato infatti pensato per operare come parte integrante di un apparato NATO, ma l’integrazione con sistemi stranieri esporrebbe l’intero asset a vulnerabilità non previste in sede di progettazione – minacce cibernetiche proveniente dall’interno, non dall’esterno10.

I rischi si sono concretizzati ulteriormente quando il Presidente Vladimir Putin ha negato alle forze armate turche i codici d’accesso al sistema S-400, de facto imponendo ad Ankara di affidarsi solo ed esclusivamente a esperti russi per il supporto tecnico. Questo, sottolineano gli analisti occidentali, fornirebbe a Mosca la possibilità di installare malware o backdoor capaci di infettare le più di 8 milioni di righe di codice che costituiscono il DNA del velivolo, minacciando – come indicato in un report del 2016 – di limitare l’effettività della piattaforma e persino l’intero concetto operativo11.

Al termine di un lungo periodo di negoziati e contrattazioni, l’accordo per la vendita di 100 F-35 e la produzione domestica di parti per più di 900 velivoli è saltato, ma recentemente sembrerebbe esserci stata una nuova apertura dal versante statunitense. Il 26 gennaio 2024 Reuters riporta che l’amministrazione Biden ha ufficialmente informato il Congresso della volontà di procedere alla vendita alla Turchia di un lotto di 40 nuovi F-16 e l’aggiornamento allo standard block 70 di 79 jet già esistenti. L’accordo, fondamentale per rinfoltire gli stormi dell’Aeronautica turca ormai vicini al termine del ciclo di vita operativa, vale 23 miliardi di dollari e segue, non a caso, l’approvazione dell’ingresso della Svezia nella NATO; si ritiene, invero, che ciò si inserisca in un piano strategico ben più ampio.

In concomitanza, anche la Grecia riceverà 40 nuovi F-35 Lighting II, garantendo al paese ellenico un vantaggio strategico sul rivale turco. Questo, si ipotizza, potrebbe costringere Ankara a riaprire il tavolo dei negoziati per l’acquisto del caccia multiruolo di 5° generazione, anche a costo di rinunciare agli S-400, che – si presume – verranno prontamente inviati dagli Stati Uniti in Ucraina e sostituiti con i Patriot di produzione statunitense.

Una win-win situation per i membri dell’Alleanza Atlantica, che potrebbe indispettire non poco la Russia, al momento principale partner energetico di Ankara. Solo il tempo dirà quali strategie seguiranno le tre Potenze: per ora ci si limita a guardare e valutare la partita mossa per mossa.

CONCLUSIONE

Oggi più che mai le aspirazioni imperialiste turche sono fondate e ben giustificate da un parterre geopolitico circostante abbastanza lassista ed indulgente, o comunque poco motivato ad affacciarsi sulle sponde marittime non da bagnante ma da protagonista. In tale vuoto politico, l’arguto presidente leader del “Partito della Giustizia e dello Sviluppo” ha saputo assecondare gli interessi della propria popolazione offrendosi alla stampa internazionale come imprescindibile attore sulla scena dei dossier che contano. Dal conflitto in Ucraina, alle crisi successive alle “primavere arabe”, dalla mediazione con Hamas, all’interlocuzione con l’intellighenzia sciita “persiana”,

Erdoğan ha dimostrato di voler rendersi centrale alle esigenze diplomatiche dei tre più importanti della Terra: Joe Biden, Xi Jinping e Vladimir Putin; in effetti ci è riuscito.

Considerato tutto, sarà in grado di fruire delle opportunità che sta creando ai grandi attori globali? Ovvero, riuscirà a ritagliarsi lo spazio che crede di meritare in una delle zone più calde del pianeta (Mediterraneo orientale, Medio Oriente, Mar Caspio)?

Una risposta è certa, se non ci saranno “rivali” mediterranei validi ed altrettanto cinici la partita neanche si giocherà.

Articolo scritto nell’ambito della collaborazione fra Dossier Difesa e Mondo Internazionale APS

Pubblicato il 26/04/2024

Alessandro Barbato (Dossier Difesa, Content Analyst)

Ettore Scognamiglio (Mondo Internazionale APS, Senior Researcher)

- Totten, Michael J. “THE TROUBLE WITH TURKEY: Erdogan, ISIS, and the Kurds.” World Affairs, vol. 178, no. 3, 2015, pp. 5–12. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/24888109. Accessed 27 Feb. 2024. P.2 ↩︎

- Dış Ticaret İstatistikleri, Aralık 2019

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Foreign-Trade-Statistics-December-2019-33848 ↩︎ - Dış Ticaret İstatistikleri, Aralık 2022

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Foreign-Trade-Statistics-December-2022-49633 ↩︎ - Konut Satış İstatistikleri, Mart 2022

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=House-Sales-Statistics-March-2022-45675 ↩︎ - Galip Dalay, Ukraine’s Wider Impact on Turkey’s International Future, in Chatham House Expert Comments, 10 March 2022. Consultato il 08/03/2024

https://www.chathamhouse.org/node/28442 ↩︎ - T.ORZBEK, Turkish Shipyard Lays Keel Of Ukraine’s 2nd MILGEM Corvette, Naval News, 2023. Consultato il 08/03/2024

https://www.navalnews.com/naval-news/2023/08/turkish-shipyard-lays-keel-of-ukraine-2nd-milgem-corvette/ ↩︎ - Ö. ÜNLÜHISARCIKLI, Turkey vis-à-vis Russia’s War against Ukraine, IAI, 2023. Consultato il 08/03/2024

https://www.iai.it/en/pubblicazioni/turkey-vis-vis-russias-war-against-ukraine#_ftn1 ↩︎ - T. GUMRUKCU e O. COSKUN, Turkey says U.S. offering Patriot missiles if S-400 not operated, REUTERS, 2020. Consultato il 08/03/2024.

https://www.reuters.com/article/idUSKBN20X1XL/ ↩︎ - Kasapoğlu, Can, and Sinan Ülgen. IS TURKEY SLEEPWALKING OUT OF THE ALLIANCE?: AN ASSESSMENT OF THE F-35 DELIVERIES AND THE S-400 ACQUISITION. Centre for Economics and Foreign Policy Studies, 2018. JSTOR. Accessed 25 Feb. 2024. pg. 23-26

http://www.jstor.org/stable/resrep21049. ↩︎ - Kasapoğlu, Can, and Sinan Ülgen. IS TURKEY SLEEPWALKING OUT OF THE ALLIANCE?: AN ASSESSMENT OF THE F-35 DELIVERIES AND THE S-400 ACQUISITION. Centre for Economics and Foreign Policy Studies, 2018. JSTOR. ↩︎

- Jacquelyn, Schneider. Digitally-Enabled Warfare: The Capability – Vulnerability Paradox, Center for a New American Security, 2016, p.8. ↩︎